Ferdinand de Saussure

(Ginebra, 1857 - id., 1913) Lingüista suizo. Estudió sánscrito en Leipzig, bajo el influjo de la escuela de neogramáticos, que pretendía renovar los métodos del estudio de la gramática comparada. En 1879 publicó con éxito una Memoria sobre el sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuropeas, y un año después leyó su tesis doctoral, Sobre el empleo del genitivo absoluto en sánscrito (1880), a partir de lo cual fue nombrado profesor de gramática comparada en la École des Hauts Études de París, y participó activamente en los trabajos de la Sociedad lingüística.

Ferdinand de Saussure

En 1891 regresó a Ginebra, donde fue profesor de sánscrito y, entre 1907 y 1910, de gramática comparada y de lingüística general. Fueron sus discípulos C. Bally y A. Séchehaye quienes publicaron su Curso de lingüística general (1916), una síntesis de sus tres últimos años como profesor extraída a partir de los apuntes de clase.

A pesar de que la repercusión de dicha obra no fue inmediata, sí resultó decisiva para el desarrollo de la lingüística en el siglo XX. A sus lecciones se deben una serie de distinciones fundamentales, tales como la de lengua (sistema ideal y social) y habla (realización concreta, individual), pero sobre todo su definición de signo como entidad psíquica formada por un significante y un significado, los cuales serían inseparables.

En efecto, la relación de significación debe pensarse a partir de una teoría del valor, es decir, que la posibilidad de remitir a algo fuera del lenguaje dependerá del sistema total de la lengua y de la relación formal de los términos entre sí. Esta idea está en la base del estructuralismo, teoría lingüística que conoció un gran auge en Francia durante las décadas de 1950 y 1960.

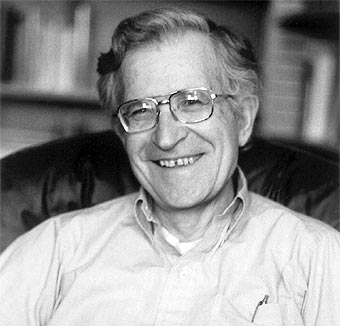

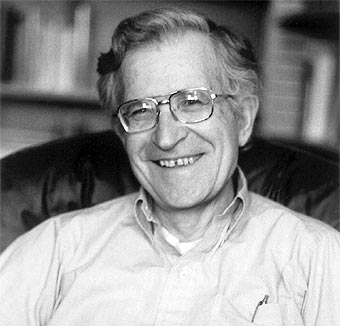

Noam Chomsky

(Noam Abraham Chomsky; Filadelfia, 1928) Lingüista y filósofo estadounidense. Fue introducido en la lingüística por su padre, especializado en lingüística histórica del hebreo. Estudió en la Universidad de Pensilvania, donde se doctoró en 1955 con una tesis sobre el análisis transformacional, elaborada a partir de las teorías de Z. Harris, de quien fue discípulo. Entró entonces a formar parte como docente del Massachusetts Institute of Technology, del que fue profesor desde 1961.

Noam Chomsky

Es autor de una aportación fundamental a la lingüística moderna, con la formulación teórica y el desarrollo del concepto de gramática transformacional, o generativa, cuya principal novedad radica en la distinción de dos niveles diferentes en el análisis de las oraciones: por un lado, la «estructura profunda», conjunto de reglas de gran generalidad a partir de las cuales se «genera», mediante una serie de reglas de transformación, la «estructura superficial» de la frase.

Este método permite dar razón de la identidad estructural profunda entre oraciones superficialmente distintas, como sucede entre el modo activo y el pasivo de una oración. En el nivel profundo, la persona posee un conocimiento tácito de las estructuras fundamentales de la gramática, que Chomsky consideró en gran medida innato; basándose en la dificultad de explicar la competencia adquirida por los hablantes nativos de una lengua a partir de la experiencia deficitaria recibida de sus padres, consideró que la única forma de entender el aprendizaje de una lengua era postular una serie de estructuras gramaticales innatas las cuales serían comunes, por tanto, a toda la humanidad.

En este sentido, podría hablarse de una gramática universal, a cuya demostración y desarrollo se han dedicado los numerosos estudios que han partido de las ideas de Chomsky. Aparte de su actividad en el terreno lingüístico, ha intervenido a menudo en el político, provocando frecuentes polémicas con sus denuncias del imperialismo estadounidense desde el comienzo de la guerra de Vietnam y sus reiteradas críticas al sistema político y económico de Estados Unidos.

Leonard Bloomfield

(Chicago, 1887 - New Haven, 1949) Filólogo y lingüista norteamericano. Estudió en las universidades de Harvard y Chicago, y se licenció por esta última universidad en 1909. Enseñó Filología y Lingüística en Chicago y en Yale, donde trabajó como profesor desde 1940 hasta su muerte. Indoeuropeísta y germanista, se interesó también por las lenguas malayopolinesias y amerindias, que describió con detalle.

Leonard Bloomfield

Pero su importancia en el ámbito de la lingüística moderna (inmersa en la lingüística estadounidense, cuya corriente principal se definió como postbloomfieldiana) se debe sobre todo a sus posiciones teóricas. En 1914 vio la luz su primer manual, An Introduction to the Study of Language; en 1925 fundó la revista Language; y en 1933 publicó su obra maestra, titulada también Language(El lenguaje).

Aunque el título coincide con el del libro de Edward Sapir, el espíritu y el método de sus posiciones son radicalmente distintos. Bloomfield quiso aplicar un método rigurosamente científico. Se planteó problemas teóricos y los resolvió a través del operacionismo (o sea, recurriendo únicamente a proposiciones iniciales y a previsiones que implicaran operaciones materiales determinadas) y del fisicalismo (es decir, utilizando sólo términos derivados, mediante rígidas definiciones, de un conjunto de términos cotidianos referidos a hechos físicos). Aplicando estos principios, colaboró en la elaboración de la Enciclopedia universal de la ciencia unificada.

Leonard Bloomfield

Según las teorías de Bloomfield, los hechos lingüísticos se reducen a un conjunto de segmentos físicamente determinables dispuestos conforme a un esquema de estímulo-respuesta, en el que la única realidad efectiva es el comportamiento individual, manifestado por medio de una serie de actos de habla en su aspecto físico. El antimentalismo de Bloomfield elude sistemáticamente recurrir al estudio de las operaciones mentales del hablante. Se fija únicamente en los actos de habla, en hechos materiales perfectamente delimitados y concretos.

Para su estudio, estos actos de habla ("utterances") deben ser descompuestos en segmentos menores (constituyentes inmediatos) hasta llegar a los constituyentes últimos o morfemas, las unidades gramaticales mínimas. Por otra parte, la concepción bloomfieldiana sitúa el significado fuera del campo de estudio de la lingüística, al considerarlo como un conjunto de hechos prácticos relacionados con el enunciado. De este modo, el significado es un hecho extralingüístico que debe ser considerado por ciencias particulares.

En realidad, por las propias exigencias de la descripción, Bloomfield contravino estos principios, pues tuvo que reconocer que para describir y delimitar las unidades lingüísticas (el fonema es una unidad mínima dentro del ámbito de los rasgos fónicos distintivos) es necesario basarse en el significado. Así, por ejemplo, se refirió a la connotación definiéndola como el halo emocional que acompaña a la referencia denotativa, propiamente semántica, reconociendo que la descripción del significado es el punto débil en el estudio del lenguaje. Finalmente, cabe recordar que Bloomfield conoció y recibió la influencia de Ferdinand de Saussure, al que citó en sus obras.

Emilio Alarcos Llorach

(Salamanca, 1922-Oviedo, 1998) Lingüista y filólogo español. Catedrático de gramática histórica de la lengua española en la Universidad de Oviedo e introductor de las principales corrientes del estructuralismo europeo. Su obra incluye una Fonología española (1950), una Gramática estructural (1951), un Estudio de gramática funcional del español (1972), estudios sobre las lenguas asturiana, andaluza y catalana (Cajón de sastre asturiano, 1980; Estudios de lingüística catalana, 1980) y Gramática de la lengua española (1994). Ha escrito sobre Blas de Otero, Jorge Guillén y Miguel Delibes. Miembro de la Real Academia Española (1972).

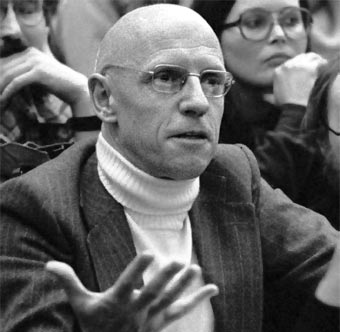

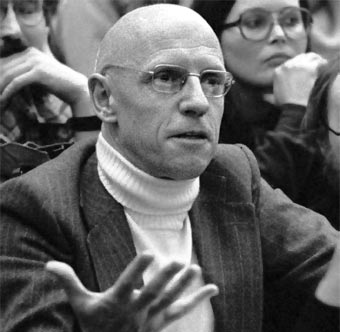

Michel Foucault

(Poitiers, Francia, 1926-París, 1984) Filósofo francés. Estudió filosofía en la École Normale Supérieure de París y, ejerció la docencia en las universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes, tras lo cual entró en el Collège de France (1970).

Michel Foucault

Influido por Nietzsche, Heidegger y Freud, en su ensayo titulado Las palabras y las cosas (1966) desarrolló una importante crítica al concepto de progreso de la cultura, al considerar que el discurso de cada época se articula alrededor de un «paradigma» determinado, y que por tanto resulta incomparable con el discurso de las demás. Del mismo modo, no podría apelarse a un sujeto de conocimiento (el hombre) que fuese esencialmente el mismo para toda la historia, pues la estructura que le permite concebir el mundo y a sí mismo en cada momento, y que se puede identificar, en gran medida, con el lenguaje, afecta a esta misma «esencia» o convierte este concepto en inapropiado.

En una segunda etapa, Foucault dirigió su interés hacia la cuestión del poder, y en Vigilar y castigar (1975) realizó un análisis de la transición de la tortura al encarcelamiento como modelos punitivos, para concluir que el nuevo modelo obedece a un sistema social que ejerce una mayor presión sobre el individuo y su capacidad para expresar su propia diferencia.

De ahí que, en el último volumen de su Historia de la sexualidad, titulado La preocupación de sí mismo (1984), defendiese una ética individual que permitiera a cada persona desarrollar, en la medida de lo posible, sus propios códigos de conducta. Otros ensayos de Foucault son Locura y civilización (1960), La arqueología del saber (1969) y los dos primeros volúmenes de la Historia de la sexualidad: Introducción (1976) y El uso del placer (1984).

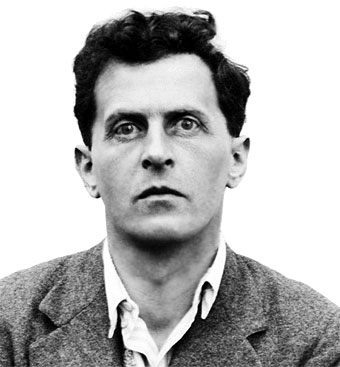

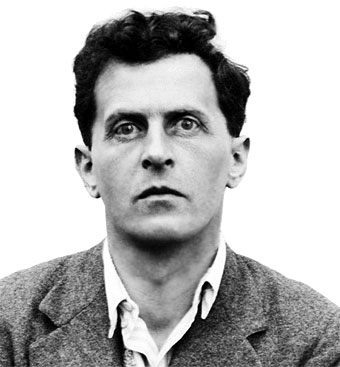

Ludwig Wittgenstein

(Viena, actual Austria, 1889 - Cambridge, Reino Unido, 1951) Filósofo británico de origen austriaco. Hijo de un importante industrial del acero, estudió ingeniería en Berlín y en Manchester, donde trabajó como investigador en el campo de la aeronáutica durante tres años. Empezó entonces a interesarse por las matemáticas y sus fundamentos filosóficos, y se trasladó a Cambridge para estudiar lógica bajo la dirección de

Bertrand Russell (1912-1913).

Wittgenstein

En ese tiempo tomaron cuerpo las ideas que luego desarrolló en su Tractatus, obra que redactó durante la Primera Guerra Mundial, en la cual combatió como voluntario del ejército austriaco. Al reincorporarse a la vida civil, renunció a la fortuna heredada de su padre en favor de dos de sus hermanas.

Siguieron unos años de alejamiento de la filosofía durante los que fue maestro de escuela (1920-1926), para ocuparse luego como arquitecto del proyecto y la edificación de la residencia en Viena de una de sus hermanas. En 1929 regresó a Cambridge para dedicarse de nuevo a la filosofía, y ese mismo año obtuvo el doctorado tras presentar como tesis el Tractatus ante un tribunal formado por Bertrand Russell y G. E. Moore (a quien Wittgenstein sucedió en la cátedra de filosofía diez años más tarde). En 1947 abandonó la enseñanza, insatisfecho con su labor como profesor y deseoso de «pensar en soledad».

La filosofía de Wittgenstein suele considerarse dividida en dos fases, la segunda de ellas caracterizada por una crítica radical de las tesis defendidas en la primera; existen, con todo, rasgos comunes a ambas, como el interés por analizar el lenguaje como método de reflexión filosófica.

El primer Wittgenstein está representado por el Tractatus logico-philosophicus(1921), conjunto de aforismos escritos con un lenguaje bastante críptico que, inspirados en el atomismo lógico de Russell, investigan las relaciones entre el lenguaje y el mundo; el lenguaje «figura» el mundo en la medida en que comparte con él la misma estructura lógica, la cual no puede «ser dicha» en el lenguaje, sino tan sólo «mostrada», pues es la condición de posibilidad para decir cualquier cosa. Por otro lado, también es su límite, en la medida en que el lenguaje no puede sino figurar el mundo y, por tanto, nada se puede decir sobre cuestiones éticas o estéticas, que, según considera el filósofo, son las verdaderamente importantes.

El segundo Wittgenstein, sin embargo, sometió a crítica el supuesto básico del Tractatus de que la lógica posee una relación privilegiada con la estructura del mundo. Consideró que ésta correspondía tan sólo a uno de los posibles usos del lenguaje (en modo declarativo y descriptivo), pero que no tenía en cuenta la lista abierta de «juegos de lenguaje», entre los que se podría contar el preguntar, el exclamar o el contar chistes. El significado de un término, además, no puede depender de una proyección mental, sino de su uso social, pues de otro modo no se entiende que sea comprendido por los demás.